Статья Сапира и Васильченко в журнале «Россия в глобальной политике» посвящена феномену слоубализации — структурному изменению глобальной экономической системы, при котором традиционная глобализация уступает место более медленному и избирательному экономическому сближению. Слоубализация, как подчёркивают авторы, не означает возврата к протекционизму или полной деглобализации, но отражает изменение приоритетов: устойчивость, локализация производства, цифровизация и безопасность цепочек поставок становятся важнее максимизации объёмов международной торговли.

Авторы исследуют, как трансформация глобального ландшафта влияет на ключевые экономики. США предпринимают шаги к «реиндустриализации» и стратегической автономии, концентрируясь на развитии высокотехнологичных отраслей и защите критической инфраструктуры. Принятые меры по локализации производства (в частности, в области полупроводников) отражают стремление уменьшить зависимость от Китая и других потенциально нестабильных поставщиков. Параллельно с этим, Вашингтон усиливает политическое и экономическое влияние в ключевых регионах мира, стремясь сохранить лидерство в условиях нарастающей конкуренции с Китаем.

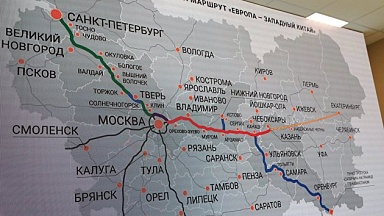

Китай, в свою очередь, адаптируется к новой структуре глобальных потоков, наращивая экспорт не только традиционных товаров, но и цифровых решений. Инициатива «Один пояс — один путь» становится стратегическим инструментом, с помощью которого Пекин формирует логистическую и экономическую инфраструктуру по собственным стандартам, предлагая альтернативу западной модели глобализации. Особое внимание в статье уделено Индии, которая стремится занять освободившиеся ниши в глобальных цепочках добавленной стоимости. Индийская экономика делает ставку на экспорт интеллектуального труда — от IT-услуг до финансовых и юридических операций, — формируя собственную модель включения в мировую экономику.

Германия и Япония, традиционно ориентированные на экспорт промышленной продукции, сталкиваются с вызовами: они вынуждены пересматривать устоявшиеся логистические цепочки, подстраиваясь под растущие геополитические риски и энергетические ограничения. Германия, в частности, страдает от высокой зависимости от внешних источников энергии и сырья, что подрывает её промышленную устойчивость. Япония также сталкивается с необходимостью усиления внутреннего производства и цифровизации экономики.

Мексика и Бразилия демонстрируют контрастные примеры. Мексика, находящаяся в непосредственной близости к США, могла бы извлечь выгоду из релокации производств, но сдерживается слабой инфраструктурой и институциональными проблемами. Бразилия, в свою очередь, продолжает играть важную роль в аграрном экспорте, но её участие в технологических цепочках остаётся ограниченным.

Авторы подчёркивают, что в эпоху «слоубализации» меняются критерии конкурентоспособности. Побеждают те, кто способен быстро адаптироваться к нестабильной среде, диверсифицировать поставки, использовать цифровые технологии и выстраивать стратегические партнёрства. Цифровизация торговли и трансформация логистики становятся главными факторами успеха. Услуги, данные и интеллектуальные активы всё чаще определяют структуру международного обмена. Это особенно актуально в контексте регионализации, когда внутри регионов формируются устойчивые платформы сотрудничества, часто обходящиеся без глобальных посредников.